出生前診断とは、妊娠中に胎児の状態を調べる検査を言います。出生前診断は出生前に胎児の状態や疾患等の有無を調べておくことによって、生まれてくる赤ちゃんの状態に合わせた最適な分娩方法や療育環境を検討することを主な目的に行われます。

出生前診断は、2種類に分けられます。

…赤ちゃんの疾患の可能性を評価するための検査(母体への負担が少なく、流産のリスクがない検査)

…赤ちゃんの疾患の診断の確定させるための検査(母体への負担が大きく、流産のリスクが生じる検査)

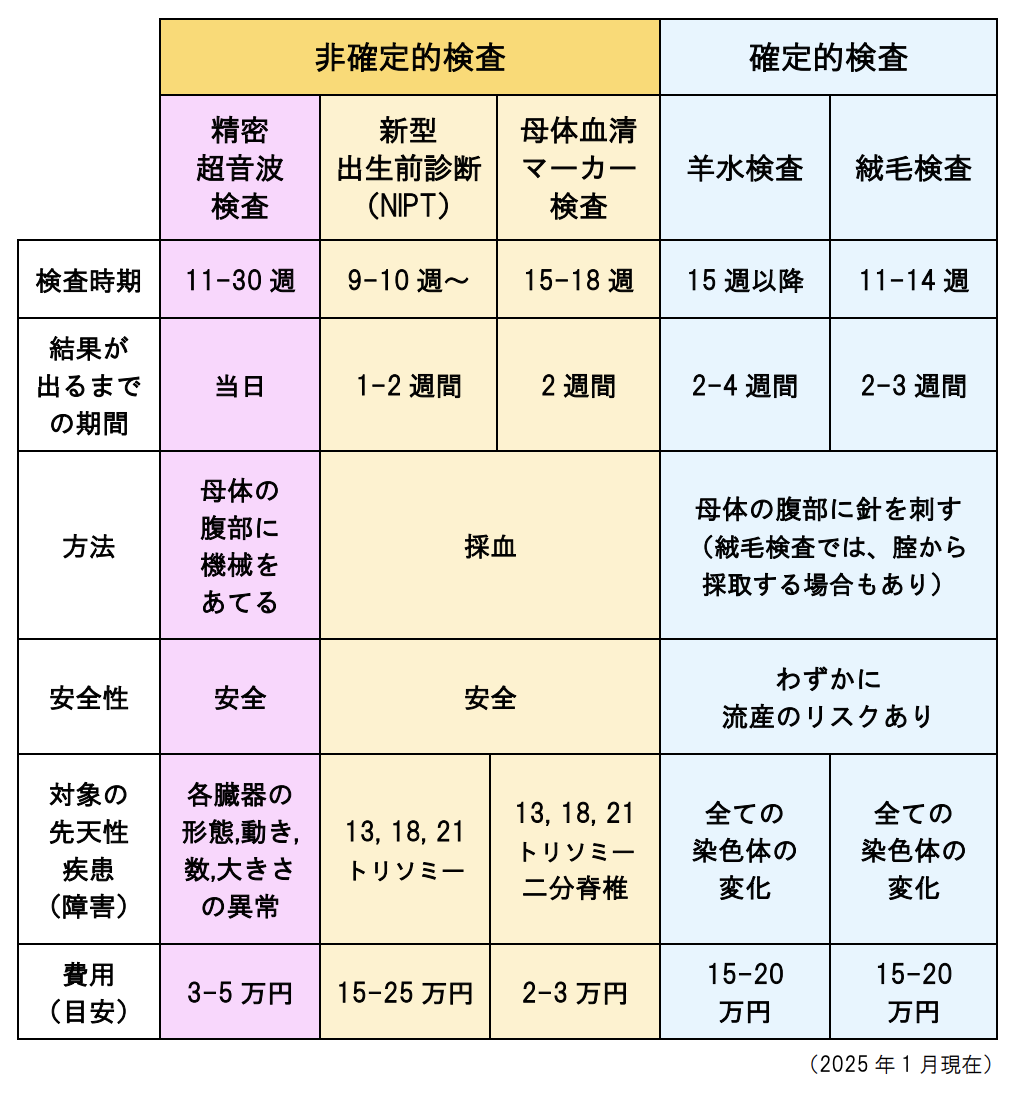

超音波検査は、通常の妊婦健診で全ての妊婦に行われ、胎児の成長や発育状況を確認するために行われます。この検査も、広い意味では出生前診断とされています。 また、通常の妊婦健診の超音波検査であっても、胎児の首の後ろの厚さ(NT)や胎児の発育状況等から、胎児の疾患の可能性を指摘されることもあります。そのため、胎児の疾患の可能性が見つかった場合に、告知を受けたいかどうかについて事前に検討しておくことが大切です。

胎児の内臓(心臓など)の形態や機能の変化を調べるために行う胎児の精密な超音波検査を胎児超音波検査といいます。この検査は病院によって、胎児スクリーニング検査とも呼ばれます。 胎児の染色体の変化等については可能性しか分からないため、診断の確定には確定的検査を行うことが必要です。なお、胎児の内臓の形態や機能の変化については、確定診断ができることもあります。そのメリットして、新生児外科等のある高次医療施設での出産の検討など赤ちゃんにとって最適な分娩方法や場所を前もって考えることができます。

母体の血液検査によって、胎児の染色体の変化や先天的疾患である二分脊椎の確率を算出する検査です。母体の採血のみで実施可能であり、流産の危険性はありません。しかし非確定診断であるため、診断の確定には確定的検査が必要です。また、検査結果は年齢等も加味して確率で表されるため、結果の解釈が難しいというデメリットがあります。13・18・21トリソミー、二分脊椎などわかる疾患も限局的です。

母体の採血検査によって、胎児の染色体の 変化を調べる検査です。臨床研究として2013年から開始されたため、新型出生前検査と言われますが、正式名称は、母体血胎児染色体検査や非侵襲的出生前遺伝学的検査といいます。母体の血液中には、胎盤から漏れ出てくる胎児のDNAが少し混ざっており、このDNAを調べることで胎児の染色体の変化の有無を調べます。この検査で調べられるのは、13 トリソミー、18 トリ ソミー、21 トリソミー(ダウン症候群)の 3 種の染色体の数的変化のみです。 この3種の染色体変化をもつ赤ちゃんが生まれる確率は、染色体異常症全体の2/3程度であるとされています。その他の染色体や遺伝子の変化を調べることはできません。

検査結果(染色体の変化の可能性)は、「陽性」「陰性」で表されます。そのため、母体血清マーカー検査よりも検査結果の解釈が容易です。しかし、この検査は母体の年齢等によって検査結果の陽性的中率(検査で「陽性」と判定 された人のうち、本当に染色体に変化があった人の割合)が変化するという欠点があるため、偽陽性(本当は染色体に変化がないのに、検査では「陽性」 と判定されること)の可能性があります。そのため、診断の確定には確定的検査を行うことが必要です。

NIPTは、簡便で利便性の高い検査ですが、採血ができる施設であればどこでも検査ができてしまうため、非認定施設でも行われています。産婦人科以外の診療科の医師が行っている場合が多いです。

(認定施設:日本医学連合会が認証した施設<臨床遺伝専門医または周産期専門医の常駐、自然史や支援体制を含めた十分な知識および豊富な診療経験を有しているなどの条件を満たした施設>)非認定施設では、検査項目の自由度が高く、追加費用が抑えられる場合がありますが、遺伝カウンセリングがない施設が多く、疾患の可能性があった場合に相談することができません。

生まれてくる赤ちゃんの状態に合わせた最適な分娩方法や療育環境を検討することを主な目的として出生前診断を行うため、検査の前後に遺伝カウンセリングを受けることができる認可施設で検査を行うことが重要です。

母体の腹部に針を刺して、子宮内の羊水中に含まれる胎児の細胞を採取し、胎児の染色体やDNAの変化を調べる検査です。羊水検査は確定的検査であるため、胎児の染色体 の変化の診断を確定することができます。しかし、流産や破水等のリスクが約 0.3%あります。

絨毛とは、胎盤を形成する前の胎児由来の細胞をいいます。羊水検査と同様に、母体の腹部に針を刺して絨毛を採取し、胎児の染色体やDNAの変化を調べる検査です。 (胎盤の位置によっては、腟から絨毛を採取することもあります。)絨毛検査は、羊水検査よりも早い時期に実施できるという特徴がありますが、検査を受けられる医療機関がまだ少ないのが現状です。絨毛検査も診断を確定することができますが、流産や破水等のリスクが約1%あります。

生まれつき先天性疾患(障害)をもつ赤ちゃんは、全出生数の3~5%生まれてくるとされています。先天性疾患(障害)の中で、出生前診断で見つけられる先天性疾患(障 害)はまだ少なく、全体の4分の1程度しかありません。

出生前検査については、妊婦及びそのパートナーが、出生前に胎児の疾患の有無等を把握することで、「子宮内での治療、あるいは出生後の早期の治療につなげることができる」「疾患に対応できる適切な周産期医療施設を選ぶことができ、緊急搬送や母子分離を回避することができる」「妊婦等が、生まれてくる子どもの疾患を早期に受容し、疾患や障害に詳 い専門家やピアサポーター等による寄り添った支援を受けながら出生後の生活の準備を行うことができる」という意義があります。

しかし、出生前検査により胎児が先天性疾患等を抱えている可能性があると判明した場合、十分な情報の提供や検査についての説明、ピアサポートなどの支援が得られないため、もしくは親自身が大きな困難を感じた場合は、人工妊娠中絶を選択する可能性があります。

さらにNIPT については、陽性と結果が出た場合、相当の高い割合で妊娠中断の判断がなされていることが報告されています。このことは、妊婦等が自由な意思決定を行えるだけの正確かつ十分な情報が、社会全体で共有されるに至っていないこと、結果としてこれら情報を妊婦等が十分に得ることができず、熟慮の機会が得られていないことに関連するとの指摘があります。

また出生前検査の検査結果を理由として人工妊娠中絶を行うことは、疾患やそれに伴う障害のある胎児の出生を排除することになり、ひいては障害のある者の生きる権利や生命、尊厳を尊重すべきとするノーマライゼーションの理念に反するとの懸念も表明されています。

出生前診断には多くの倫理的・社会的課題も多いのが現状です。だからこそ、遺伝カウンセリングが行える認可施設で検査を受けることが非常に重要になってきます。

「リプロダクティブ・ヘルス」とは、性や子どもを産むことに関わる全てにおいて、身体的にも精神的にも社会的にも本人の意思が尊重され、自分らしく生きられることです「私のからだは私のもの」「産む・産まないは女性の自己決定」自分の身体に関することを自分自身で選択し、決められる権利のことです。

出生前診断を受ける受けない、そして検査の結果どのような行動を行うのか、「リプロダクティブ・ヘルス」に基づいて、私たち助産師は正しい情報提供を行いながら支援していく必要があります。

.png)