妊婦の適正な体重増加とは?体重増加量とリスクとの関連|助産師が保健指導で伝えたいポイント

- 妊娠中の体重増加

- 保健指導

1.妊娠中の体重増加の目安

①日本の基準と推奨増加量

日本では厚生労働省の「妊産婦のための食事バランスガイド」などをもとに、妊娠前のBMI別に体重増加の目安が示されています。

妊娠前BMI | 体重増加の推奨量 |

18.5未満(低体重) | 12~15kg |

18.5以上25未満(普通体重) | 10~13kg |

25以上30未満(肥満1度) | 7~10kg |

30以上(肥満2度以上) | 個別対応(5kg以内が目安) |

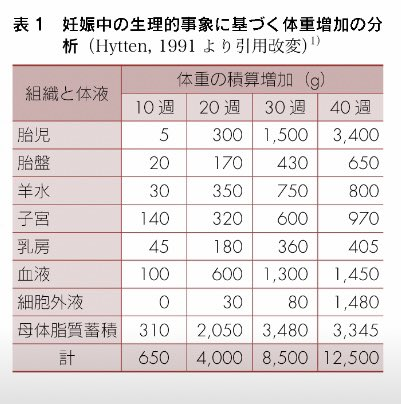

②体重増加の内訳

妊娠中の体重増加は、単に「脂肪が増える」わけではありません。以下のように、妊娠に伴う生理的な変化が大きな部分を占めます。

- 胎児:約3kg

- 胎盤:約0.5~0.7kg

- 羊水:約0.8~1kg

- 血液量の増加:約1.2~1.5kg

- 乳房・子宮の増大:約1~1.5kg

- 脂肪組織の蓄積:約2~3kg

※画像は引用文献①より引用

以上から、合計で約10~13kg程度は自然な増加として必要なものと言えます。

③週ごとの目安

一般的には、

- 妊娠初期(〜12週):ほとんど増加なし~1〜2kg程度

- 妊娠中期(13〜27週)以降:週300〜500g程度の増加が目安

- 妊娠後期(28週〜):同様に週300〜500g程度

- 初期はつわりの影響で減少することもありますが、中期以降は安定した増加を目指します。

2.体重増加に関連するリスク

①体重増加が過剰な場合

体重が増えすぎると、母子ともにさまざまなリスクが高まります。

妊娠糖尿病

体重増加が急激だとインスリン抵抗性が高まり、妊娠糖尿病の発症リスクが増します。管理がうまくいかない場合、分娩時の合併症や新生児の低血糖などにもつながります。

妊娠高血圧症候群

妊娠高血圧症候群(HDP)のリスクも上昇します。これは早産や胎盤機能不全、母体合併症(脳出血・腎機能障害など)の原因ともなります。

分娩時のリスク

巨大児(4,000g以上)や脂肪沈着の影響で分娩が長引き、帝王切開率が高まる傾向があります。肩甲難産や産道損傷、分娩時出血リスクも増大します。

産後の肥満と生活習慣病リスク

妊娠中の過剰な脂肪蓄積は、産後の体重戻りを困難にし、将来の生活習慣病リスク(糖尿病・高血圧・脂質異常症)にもつながります。

パンダ先輩

BMIが大きいと骨の位置が分かりにくくなるから、無痛分娩や帝王切開の麻酔を導入するのが難しくなることがあるよね…。

②体重増加が不足している場合

体重は増えなければいいというわけではありません。必要な栄養やエネルギーが不足する場合にも様々なリスクが生じます。

低出生体重児・胎児発育不全(FGR)

体重が増えない場合、胎児への栄養供給が不十分となり、低出生体重児やFGRにつながる可能性があります。これらの児は将来の生活習慣病リスクが高まることも報告されています。

羊水過少・早産

羊水が十分に保てず、羊水過少や早産のリスクが上昇します。

母体の疲労・授乳困難

母体のエネルギー不足は疲労感の増大や授乳困難にもつながります。母乳分泌の低下や産後の回復遅延を招くこともあります。

3.体重管理に影響を与える要因

体重管理は単純に「食べすぎ」「食べなさすぎ」で説明できるものではありません。さまざまな要因が複雑に絡み合っています。助産師としては、こうした背景を理解したうえで妊婦一人ひとりに合った支援を意識することが大切です。

①栄養状態と食生活

妊娠前からの食習慣や栄養状態は、体重増加の傾向に大きく影響します。 例えば、朝食を抜きがちで間食が多い方や、野菜不足・脂質過多の方は、体重増加が急激になりやすい傾向があります。一方、つわり後も食欲が戻らず極端な少食になる方もおり、体重がなかなか増えないケースも見られます。

②運動習慣

妊娠前からの運動習慣の有無や、妊娠後の活動量の変化も影響します。仕事がデスクワーク中心だったり、妊娠を機に過剰に安静にしてしまうと、消費エネルギーが減少し体重増加につながります。逆に、活動性が高すぎたり過度な運動を行っている場合は体重が増えにくくなることもあります。

③つわりや嗜好の変化

つわり(悪阻)は初期の体重変動に大きく影響します。吐き気の程度や期間には個人差が大きく、数kg体重が減る場合もあれば、炭水化物中心に偏った食事で逆に体重が増えることもあります。妊娠中は嗜好の変化も起こりやすく、甘いものや炭酸飲料、果物ばかりを欲するようになるケースも少なくありません。こうした変化にも注意が必要です。

④メンタルヘルス

ストレスや心理状態も体重管理に大きく関わります。妊娠中の不安や生活の変化により、過食や拒食といった食行動異常がみられることがあります。また、体型変化への戸惑いや「体重を増やしてはいけない」という過剰なプレッシャーが影響する場合もあります。

⑤社会的背景

妊婦の家族構成や経済状況、サポート体制も体重管理に影響します。忙しい共働き世帯では外食が増えたり、調理が難しくなるケースもあります。経産婦で上の子がいる場合には、食べ残しを食べている、上の子や夫に合わせて複数回食事をとる機会があるといった場合もあります。さらに、家族の無理解により「もっと食べなさい」「太ってはいけない」など相反する助言を受けて混乱している妊婦も見受けられます。

4.助産師による保健指導のポイント

こうした背景をふまえ、助産師としては妊娠初期から継続的な体重管理の意識づけを行い、妊婦に一人ひとりに寄り添った保健指導を意識することが重要です。

①妊娠初期からの継続的な意識づけ

まず妊娠初期の段階で、BMI別の体重増加の目安をわかりやすく伝えましょう。

例えば「今は増えすぎていなくても中期以降に急に増える傾向があります」といった先を見据えた声かけが有効です。

また、「体重は毎回の健診時だけでなく、ご自宅でも週1回程度は確認しましょう」とセルフモニタリングの習慣化を促すことも大切です。

②BMI別の個別対応

BMIが25以上の方は、特に急激な体重増加を避けるよう重点的に支援します。

一方、低体重の方は「赤ちゃんのためにもきちんと体重を増やしていきましょう」と前向きなメッセージを送り、体重増加を肯定的に促します。

③栄養指導の基本

過不足のないエネルギー摂取を意識づけましょう。「食事は一日3食、主食・主菜・副菜をそろえ、間食は控えめに」という基本の食事バランスを説明します。

栄養素では、たんぱく質、鉄分、カルシウム、食物繊維が不足しやすいため、食品例(納豆、魚、葉物野菜、乳製品)を紹介すると具体性が増します。また指導方法として「禁止」をするのではなく「良い選び方」を提案するのが継続につながります。

④運動習慣の提案

妊娠中の適度な運動は、体重管理、血糖コントロール、メンタル安定にも効果的です。

- ウォーキング

- 妊婦体操・ヨガ

- ストレッチ

を妊婦に勧めましょう。勧める前には必ず医師に実施が問題ないことを確認しておく必要があります。「一駅歩く」「室内でラジオ体操」など小さな目標を提案すると、妊婦さんの負担になりにくいです。

⑤メンタル面のサポート

体重の変化に対する過剰な不安感や自己否定感が出ている場合は、メンタル面のケアが不可欠です。「体重は赤ちゃんの成長や母体の準備に必要なこと」と肯定的な言葉がけを行いましょう。摂食障害の既往がある場合や、急激な体重減少または増加を繰り返している場合は早めに多職種連携(医師・心理士)につなげます。

⑥妊婦健診時の体重増加のフィードバック

健診時は「増えすぎ」「増えていない」といった数字だけで評価せず、生活全体をふまえた前向きな声かけを心がけましょう。

- 「今週はすごく良いペースですね」

- 「つわりが落ち着いてきたら少しずつ増やしていきましょう」

- 「今はやや早いペースですが、次回に向けてご飯の量や間食、運動など生活週間をを一緒に見直してみましょう」

- 「体重は1日の中でも変動がありますし、赤ちゃんや羊水、血液量も増えているので、全てが脂肪になっているわけではないですよ」

- 「今のうちに一緒に調整方法をみつけていけば、出産までに体重をコントロールできますよ。一緒にできることを考えていきましょう」

など、妊婦が「次に向けてどうすればよいか」が具体的にわかる声かけが大切です。

妊娠中の体重管理は単なる「数字合わせ」ではなく、妊婦一人ひとりの生活背景、心理状態、体質をふまえた総合的な支援が求められます。助産師が適切な知識と柔軟な関わりを持つことで、妊婦は体重管理への不安や罪悪感を減らし、自己管理意識を高めることができます。また、医師、管理栄養士、心理士などとの多職種連携も活用し、必要に応じて専門的な支援につなげる視点も重要です。「体重管理は妊婦さんと助産師がチームとして取り組むもの」という意識で、妊婦の自己肯定感を大切にしながら、母子の健康に貢献していきましょう。

【参考・引用文献】

【永久保存版】妊娠中のマイナートラブルの原因と対策|助産師が知っておきたい保健指導のポイント

【永久保存版】妊婦健診で検査する感染症まるわかり|外来助産師の基礎知識

- 妊娠初期検査

- 外来看護

- 感染症

【新人助産師と学生が押さえておきたい】CTG(NST)モニターの基礎知識|基線・基線細変動・一過性頻脈の見方をわかりやすく解説

- CTGモニター

- モニター判読

.png)

【助産師必見】超音波検査での胎児計測|基本項目と正しい計測方法を徹底解説

- 超音波検査

- 助産師によるエコー検査

“なんとなく”の指導はもう終わり。エビデデンスに基づく乳頭ケアの指導方法|妊婦さんの「やってみよう」を引き出す助産師の言葉は?

- 乳頭マッサージ

- 妊娠中

明日から使える!妊婦さんの不安を解消する「会陰マッサージ」指導のポイント|最新のエビデンスも解説

- 会陰部マッサージ

- 会陰部切開

- 経腟分娩