胎盤のどこを見る?新人助産師が知っておくべき観察項目と異常所見

- 胎盤

- 胎盤観察項目

1.胎盤計測はなぜ大切か

胎盤は、妊娠中の母体と胎児の健康状態を反映する大切な臓器です。分娩が終了した後に胎盤を観察することで、胎児への血流や栄養供給が適切であったか、また出血や感染につながる異常がなかったかなど、母児の異常の有無を把握できます。たとえば、胎盤の一部が欠損していれば、子宮内に遺残している可能性があり、弛緩出血や感染症のリスクにつながります。臍帯や卵膜の異常は、分娩中に胎児の循環に影響を与えた可能性があることが読み取れます。こうした情報を適切に評価し、記録・申し送りにつなげることで、産後の母体のケアや新生児管理の質を高めることができます。

2.胎盤の構造と観察項目

胎盤は大きく3つの構成要素に分かれます。

- 胎盤本体(母体面・胎児面)

- 臍帯

- 卵膜

それぞれに対して、形状・付着部・異常所見の有無を観察し、必要に応じて計測や記録を行います。

3.胎盤本体の観察ポイント

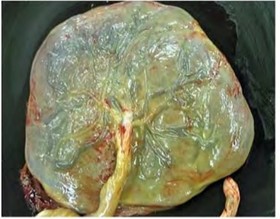

母体面と胎児面の確認

◯母体面

◯胎児面

娩出された胎盤は、まず面を確認します。

胎盤の娩出方法は胎盤中央から剥離が始まり胎児面から血腫を包み込むように娩出された場合はシュルツェ式、胎盤辺縁から剥離が始まり血腫を撒き散らすように母体面から娩出された場合はダンカン式、その両方の特徴が混ざった混合式、用手剥離があります。用手剥離は癒着胎盤である場合に必要となります。

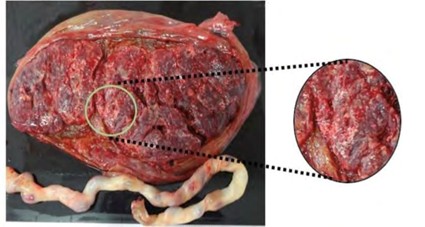

母体面は赤黒く、凹凸のある外観で、脱落膜が付着しています。胎盤が欠けていないか、凝血や白色梗塞、石灰沈着などの異常がないかを確認します。欠損がある場合には弛緩出血や感染のリスクがあるため必ず医師に報告しましょう。用手剥離の際に癒着の程度が強く胎盤が断裂して娩出されるケースもあります。その場合、断裂した面をつなぎ合わせて胎盤の大きさや形を観察していきます。

母体面を観察する際には分葉胎盤や服胎盤の有無も確認する必要があります。

- 分葉胎盤

胎盤がいくつかの区分に分かれている状態を指し、病的意義はないとされています。ただし妊娠高血圧症候群や慢性腎炎合併妊娠の場合、絨毛血管腔の閉塞や脱落膜血管の硬化による壊死が起こりやすく胎児機能不全や胎児死亡のリスクが高まると言われています。

- 副胎盤:分葉胎盤で2つ同程度の大きさなら二分葉胎盤、片方が小さければ小さい方を副胎盤と呼びます。

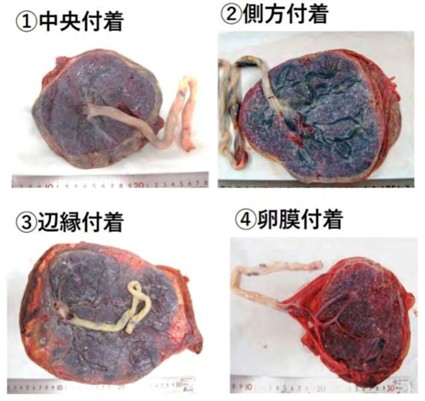

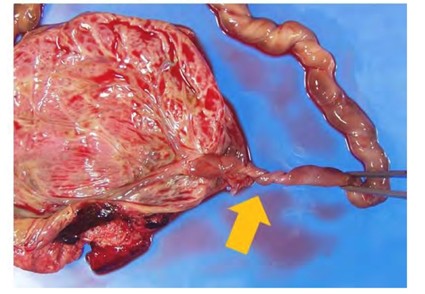

胎児面は白く光沢があり、臍帯が付着しています。臍帯の付着部位が中央〜やや偏心であれば正常範囲内ですが、卵膜付着などがある場合は臍帯血管の走行や損傷の有無を注意深く観察します。

卵膜付着では破水時に卵膜が破れる際に血管も破綻して多量に出血をしたり、胎児への酸素供給が途絶えるリスクがあります。また胎盤娩出の際に臍帯を引いて娩出をはかる際、臍帯と卵膜のみ娩出されて、胎盤実質が遺残してしまうこともあります。臍帯の付着位置は妊娠中の超音波検査で確認しておきたい重要な項目です。

胎盤の大きさと厚み

正常な胎盤の大きさや厚みの目安は以下の通りです。

- 直径:約19cm(10.5〜24.5cm)

- 厚さ:2〜3cm(中央部)

- 重量:約500g(胎児体重の約1/6)

厚さが4cm以上ある場合は胎児の疾患や母体の合併症の影響で胎盤の血流が悪く、それを補うために胎盤が肥大して血流を保とうとしていた可能性があります。逆に厚さが1cm以下であれば、胎盤の血流が不足していて、胎児への酸素や栄養の供給も不足していた可能性があり胎児発育不全(FGR)や胎盤機能不全を疑う所見になります。

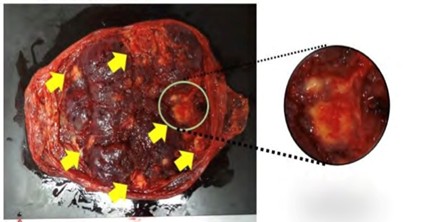

白色梗塞と石灰沈着

胎盤に白く硬い扁平状の病変が見られる場合、白色梗塞の可能性があります。これは血流障害によって一部の組織が壊死した状態で、妊娠高血圧症候群やFGRなどと関連があるとされています。妊娠中に喫煙していた産婦の胎盤でもよく見られます。

また、白くザラザラした沈着物が広範囲に分布している場合は石灰沈着が考えられます。妊娠後期には生理的に見られることもありますが、広範囲かつ胎児状態に異常があれば、胎盤機能低下のサインとして注意が必要です。

4.臍帯の観察ポイント

血管の本数と構造

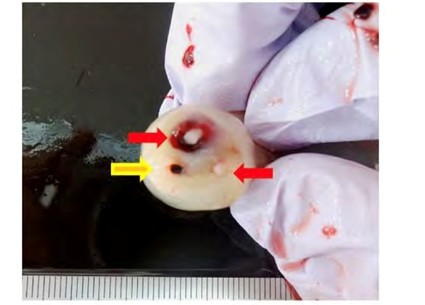

臍帯は、臍帯動脈2本と臍帯静脈1本の計3本の血管で構成されています。

血管数の異常として代表的なのが単一臍帯動脈で、胎児奇形や胎児発育不全との関連があるとされています。血管数は、分娩後に臍帯の断面を切って確認しておくと確実です。

長さと太さ

臍帯の平均的な長さは約50〜60cm、太さは約1.5〜2.0cmが標準的です。3本の血管をワルトン膠質と呼ばれるゼラチン状の弾力のある組織が包み込んで保護し、血流を保っています。また臍帯は螺旋状に捻転していて、圧迫や牽引などの外力へ抵抗性を持っています。

臍帯が長すぎる(80cm以上)と、臍帯巻絡・臍帯真結節・脱出などのリスクが高まります。

反対に短すぎる(30cm以下)と、胎児の下降が妨げられたり、胎盤を強く牽引してしまうため胎盤早期剥離のリスクがあります。

過少捻転の場合、圧迫や牽引などの外力への抵抗性が弱く、胎児機能不全との関連が指摘されています。また妊娠中に突然、胎児心拍が停止する(IUFD)ケースで胎児娩出後に過少捻転であったことが初めて分かることもあります。臍帯を一直線にエコーで描出することが難しいため妊娠中に過少捻転と診断することは難しいです。

◯過捻転による絞扼

また生理的な範囲の捻転を超える過捻転も圧迫や牽引などの外力への抵抗性が弱く、臍帯に血流障害が起こりやすく、胎児発育不全の原因になることがあります。

太さにも注意が必要です。太くむくんでいる場合は、胎児水腫や糖尿病合併妊娠などが背景にあることがあります。細い臍帯は胎児の低栄養や発育不全を疑う所見になります。

臍帯の付着位置と異常

臍帯の正常な付着部位は胎盤の中央またはやや偏心です。それ以外の付着様式には以下のようなものがあります。

付着様式 | 特徴とリスク |

辺縁付着 | 胎盤の端に付着。血流が不安定になることも |

卵膜付着(velamentous insertion) | 臍帯が胎盤ではなく卵膜に付着し、血管がむき出しで膜を走行。血管破綻や前置血管のリスク |

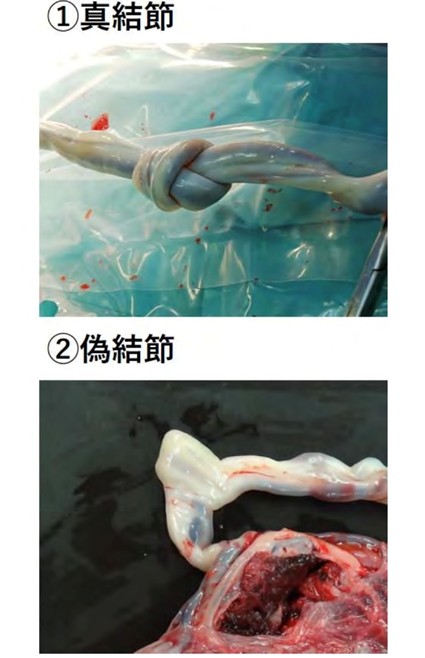

結節の有無

臍帯に結び目のような膨らみがある場合、それが真結節か偽結節かを判断します。

真結節:臍帯が実際に結ばれている状態。強く締まっていれば胎児循環に影響する

偽結節:ワルトン膠様質の沈着や血管の蛇行によるもの。臨床的な影響はない

真結節があった場合は、記録と新生児の経過観察が必要です

5.卵膜の観察ポイント

卵膜の構造と完全性

卵膜は、胎児を包む羊膜・絨毛膜・基底脱落膜の3層構造で形成されています。分娩後は、これらの膜が完全に娩出されているかを確認します。

膜が途中で裂けていたり、脱落膜が欠けている場合は、子宮内に膜片が遺残している可能性があります。こうした遺残は、産褥期の感染や弛緩出血、子宮復古不全の原因となるため、注意が必要です。

色調とにおい

卵膜が黄緑〜黄色に染まっている場合は、羊水混濁(胎便による混濁)があったことを示します。黄染が強いと、胎便排泄から長時間が経過していた可能性も考えられます。

また、膜に異臭や変色がある場合は、絨毛膜羊膜炎(chorioamnionitis)などの感染症を疑い、母体・児ともに慎重な経過観察が求められます。

血管の走行と異常

卵膜の中に血管が走っている場合は、副胎盤や卵膜付着臍帯の可能性を考えます。この血管が破れると、胎児からの大量出血(胎児出血)につながることもあるため、破綻の有無を丁寧に確認します。

6.異常所見があったときの対応

胎盤計測や観察で異常が見られた場合は、医師や小児科、新生児科への申し送りを行い、必要に応じた対応につなげます。

以下のような所見は、特に記録・報告が重要です。

所見 | 注意点 |

胎盤の欠損 | 子宮内容遺残による出血・感染のリスク |

白色梗塞・石灰沈着 | 胎盤機能低下、FGRとの関連を検討 |

臍帯の卵膜付着・真結節 | 胎児循環への影響があった可能性 |

卵膜の黄染・異臭 | 胎便吸引症候群、母体感染のリスク |

異常があったからといってすぐに処置が必要とは限りませんが、気づきのある観察がその後の管理の質に直結します。

7.記録と申し送りのポイント

胎盤観察で得た情報は、母子手帳や電子カルテへの記録、そして他職種への申し送りに活用します。

【記録の例】

- 胎盤の大きさ(直径・厚さ・重量)

- 胎児面・母体面の外観

- 臍帯の血管数・長さ・付着位置

- 卵膜の状態(裂け・黄染・血管走行など)

- 異常所見(白色梗塞、石灰沈着、副胎盤など)

視覚的な情報は記録写真として残すことも有用です。異常がある場合は、分娩録や新生児経過にも反映できるよう、明確に記載しておきましょう。

胎盤は、妊娠中の母体や胎児の状態、分娩の影響を知るための大切な手がかりです。正確に観察・計測することで、胎盤遺残による出血や感染、新生児のリスク評価にもつながります。分娩後の短い時間ではありますが、ポイントを押さえて丁寧に確認することで、助産ケアの精度が大きく変わります。”ただ「見る」のではなく、情報を「読み取って活かす」こと”それが胎盤計測の真の目的です。

引用参考文献:病気がみえる産科

【助産学生・新人助産師必見】帝王切開術後の看護のポイントと観察項目

- 手術侵襲

- ポイントまとめ

- 手術後観察

【新人助産師と学生が押さえておきたい】CTG(NST)モニターの基礎知識|基線・基線細変動・一過性頻脈の見方をわかりやすく解説

- CTGモニター

- モニター判読

.png)

【助産師必見】超音波検査での胎児計測|基本項目と正しい計測方法を徹底解説

- 超音波検査

- 助産師によるエコー検査

“なんとなく”の指導はもう終わり。エビデデンスに基づく乳頭ケアの指導方法|妊婦さんの「やってみよう」を引き出す助産師の言葉は?

- 乳頭マッサージ

- 妊娠中

明日から使える!妊婦さんの不安を解消する「会陰マッサージ」指導のポイント|最新のエビデンスも解説

- 会陰部マッサージ

- 会陰部切開

- 経腟分娩

【月間3.8万検索の衝撃】ママの方が詳しいかも?助産師が知っておくべき“カウプ指数”の常識

- カウプ指数

- 月齢

- 乳幼児